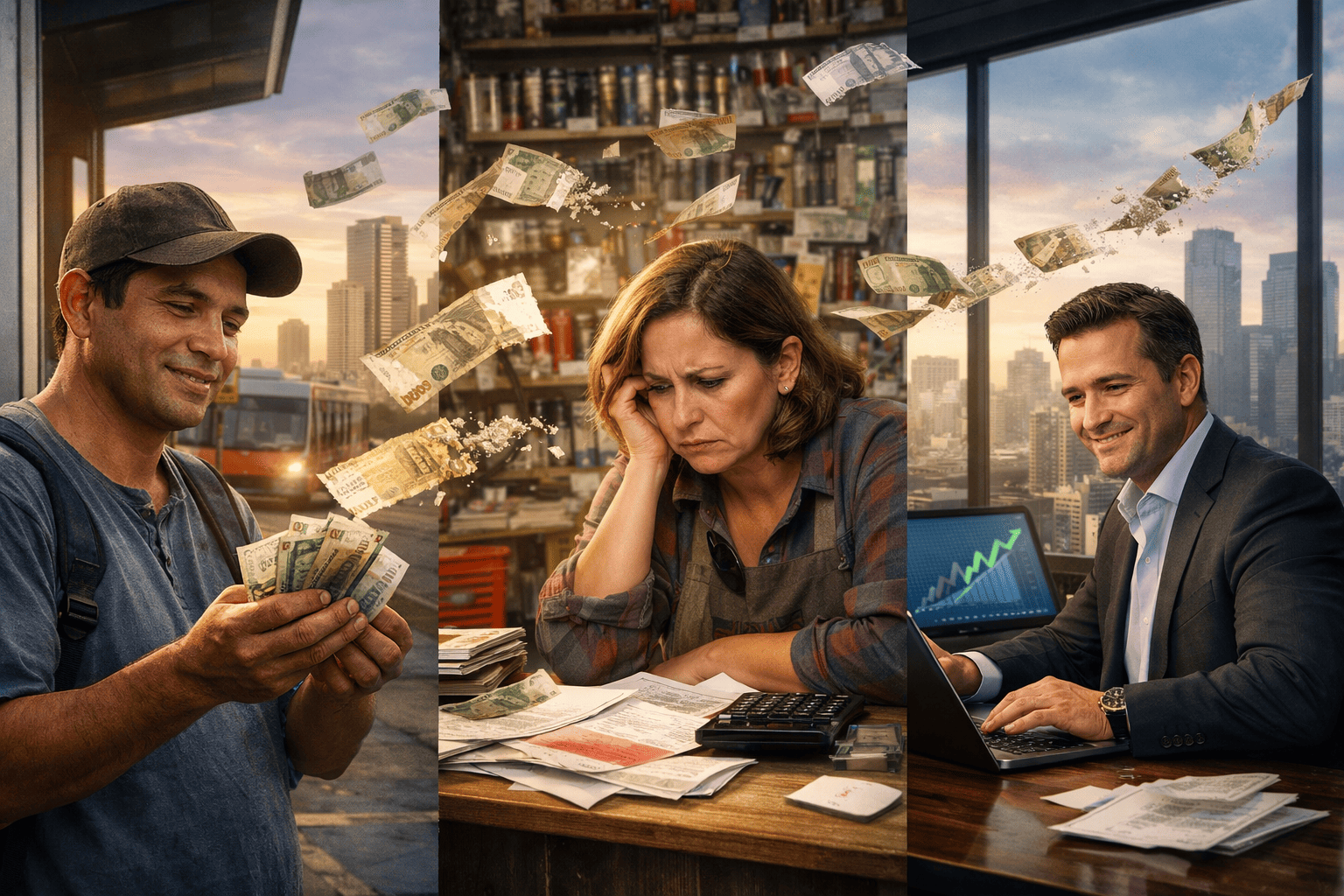

A las seis de la mañana, Jairo corre para no perder el bus. Gana el salario mínimo y, hasta hace una semana, hacía cuentas con calculadora; hoy las hace con esperanza. A la misma hora, Marta, dueña de una ferretería de barrio, abre su negocio preguntándose a quién no podrá contratar en 2026. Más tarde, Ricardo, gran empresario, revisa su Excel, subraya el nuevo salario mínimo y sonríe: ya sabe cuánto subirán los precios.

Los tres celebran el mismo decreto.

Los tres pagan consecuencias distintas.

El 29 de diciembre de 2025, el Gobierno fijó el salario mínimo en $1.750.905, o $2 millones con auxilio de transporte. Un aumento del 23,7 %, histórico, ruidoso y políticamente rentable. Tan extraordinario que ignora inflación, productividad y la vieja costumbre de concertar. Tan “justo” que ya fue demandado ante el Consejo de Estado.

No es un ajuste. Es una apuesta. Y las apuestas, cuando salen mal, no se pagan con discursos.

La ilusión del billete nuevo

En el corto plazo, Jairo está feliz. No es para menos. Un aumento así significa comida más digna, menos fiado y la sensación —solo la sensación— de estar avanzando. Para 2,4 millones de trabajadores formales, el dinero sí llega. El Gobierno lo vende como justicia social y los sindicatos como victoria histórica.

El problema es que la economía no funciona por emociones, sino por productividad. Y ahí empieza el choque con la realidad.

La cuenta que nadie muestra

Mientras Jairo celebra, Marta saca cuentas. El salario mínimo no cuesta dos millones: cuesta casi tres cuando se suman aportes, parafiscales, cesantías y prestaciones. Para una pyme —que genera la mayoría del empleo— esto no es dignidad laboral; es un dilema existencial.

Contratar se vuelve un lujo. Formalizar, un riesgo. Cumplir la ley, una desventaja competitiva.

Inflación: el impuesto silencioso

Cada punto adicional del salario mínimo empuja los precios. Con un aumento del 23,7 %, la inflación de 2026 tiene todo para comerse el beneficio en tiempo récord. Transporte, vivienda, servicios, alimentos. Todo sube.

Ricardo lo sabe y ajusta tarifas.

Marta no puede hacerlo sin perder clientes.

Jairo paga la inflación con el mismo salario que, supuestamente, lo iba a proteger.

Los olvidados del decreto

Los pensionados miran desde la barrera. Su ingreso se ajusta por IPC, no por épica política. Mientras el salario mínimo sube 23,7 %, su mesada sube 5 %.

Y están los 13,5 millones de informales, esos que no reciben aumento, pero sí pagan precios más altos.

Populismo con antecedentes conocidos

Este experimento no es nuevo. América Latina ya lo intentó.

Venezuela: hiperinflación.

Argentina: inflación crónica.

Chile y Brasil: aumentos graduales y atados a productividad.

Este aumento no es una política económica: es una jugada política.

No construye riqueza, la reparte antes de crearla.

No corrige desigualdad estructural, la disfraza por unos meses.

No fortalece el empleo, lo encarece.

Subir salarios sin productividad no es justicia social.

Es marketing económico con costo social diferido.

Fernando Sánchez Prada

Comunicador y columnista

Excelente su análisis Fernando, usted ha hecho una descripción muy acertada de lo que está pasando y las consecuencias que tendrá para los diferentes segmentos de la población. Creo que, definitivamente los más afectados serán los Pymes que tendrán que prescindir de sus empleados y estos últimos, pasarán a engrosar las filas de los desempleados. Los grandes empresarios solo tendrán que subir el precio de sus productos y el resto de la población, a pagar las consecuencias!